一年前的今天麻诀,也就是2022年9月26日,俄羅斯經(jīng)波羅的海向歐洲輸送天然氣的“北溪”管道遭遇爆炸事件蠢莺。

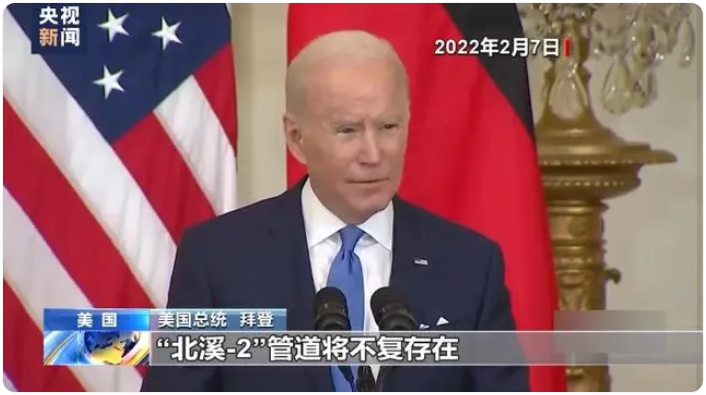

圖片來源:央視新聞

據(jù)央視新聞寒匙,俄羅斯駐德國大使涅恰耶夫9月25日表示,迄今為止躏将,調(diào)查這一事件的相關國家尚未得出任何具體結果锄弱;對于這起對德國和俄羅斯造成了嚴重損害的襲擊事件,俄方將堅持要求進行盡可能公開透明的調(diào)查祸憋,并確保真相公之于眾会宪。

美資深調(diào)查記者赫什:美炸毀“北溪”管道

2023年2月8日,普利策新聞獎得主蚯窥、美國資深調(diào)查記者西摩·赫什發(fā)表文章掸鹅,直指美國政府策劃炸毀了“北溪”天然氣管道。

西摩·赫什援引消息人士的話在網(wǎng)上發(fā)文寫道:“去年夏天拦赠,美國海軍潛水員在北約‘波羅的海行動-2022’軍事演習的掩護下巍沙,在‘北溪’管道安放了遙控爆炸裝置,三個月后通過遙控摧毀了‘北溪’管道荷鼠。”據(jù)赫什的文章句携,去年9月26日,一架挪威海軍飛機投下了一個聲納浮標塌或,在聲納浮標的幫助下癣吝,之前安放的爆炸裝置被啟動,“北溪”管道就此被爆炸摧毀缚形。

赫什在文章中還表示体涡,自2021年底,在決定破壞“北溪”管道之前甜脖,美國總統(tǒng)拜登與美國國家安全團隊曾進行了9個多月的秘密討論轰窥,主要議題就是如何不留下證據(jù)。對這一說法廊畔,美國白宮表示影其,西摩·赫什有關破壞“北溪”管道的行動是由華盛頓策劃的文章是虛假的。美國中情局新聞處也在一份聲明中否認赫什文章所述內(nèi)容的真實性贬奢。

雖然美國政府極力否認相關說法乍厉,但事實上蜀骗,不論美國總統(tǒng)拜登還是美國副國務卿紐蘭都有過終結“北溪”天然氣管道的言論。去年2月7日凹蜈,在美國總統(tǒng)拜登和德國總理朔爾茨共同出席的一場新聞發(fā)布會上限寞,拜登表示美國有能力將“北溪”管道“終結”。

美國總統(tǒng) 拜登:如果俄羅斯發(fā)動進攻仰坦,俄羅斯坦克和部隊越過烏克蘭邊界履植,“北溪-2”管道將不復存在,我們將終結它悄晃。(記者:你們將具體如何做呢?這個項目完全在德國的管控之下玫霎。)我向你保證,我們會做到的妈橄。

在拜登之前庶近,美國副國務卿紐蘭也曾發(fā)表了類似的言論。

為何真相仍難明

據(jù)新華社9月25日消息眷细,分析人士指出拦盹,對于歐洲國家而言鹃祖,北溪事件調(diào)查存在敏感問題溪椎,即使查出真相也很難公布。歐洲已成為這起事件的最大受害者恬口,經(jīng)濟遭受重創(chuàng)校读,對美國依賴加深,要實現(xiàn)“戰(zhàn)略自主”恐將更加困難裂蝉。

關于誰是幕后黑手绳练,目前主要有三種說法:

事發(fā)初期动知,一些西方媒體和政客紛紛將矛頭指向俄羅斯罢浇,稱俄方通過炸毀管道切斷對歐洲天然氣供應以威脅歐洲。俄方對此堅決否認倾桩,認為爆炸事件背后有“西方的痕跡”光丢。不少分析指出旋蝎,俄方要切斷供應只需關閉管道閥門即可,保留管道還能以恢復供氣為籌碼與歐洲討價還價镰掐。指責俄羅斯的說法此后逐漸平息孕序。

第二種說法指向美國。 今年2月炸诚,美國知名調(diào)查記者递市、普利策新聞獎得主西摩·赫什爆料,“北溪”管道被炸是美方所為碗屏。先是美海軍派多名潛水員安放爆炸物唁情,數(shù)月后再由挪威海軍飛機投擲聲吶浮標引爆炸藥疑苔。赫什還提供了很多細節(jié)。美國希望拉住歐洲國家共同對抗俄羅斯甸鸟,切斷俄歐特別是俄德之間密切的能源合作關系夯巷,且具有實施此種破壞活動的能力。因此這一說法獲得不少輿論認同哀墓,但美方拒絕承認趁餐。

第三種說法指向烏克蘭。 美國《紐約時報》篮绰、德國《明鏡》周刊等媒體報道后雷,爆炸事件可能由一個烏克蘭團體制造,且烏政府不一定知曉吠各。對此臀突,烏總統(tǒng)澤連斯基稱,他并未下令制造這一事件贾漏。俄方則認定炸毀“北溪”管道只可能是國家行為候学,非政府團體很難具備實施這樣高難度破壞的能力,西方媒體相關報道是要包庇真兇键腹。

這是2022年9月14日在德國盧布明拍攝的“北溪-1”天然氣管道相關設施呕摹。(圖片來源:新華社記者 任鵬飛 攝)

經(jīng)濟受挫“自主”更難

俄羅斯廉價能源輸入歐洲的重要通道被毀,受影響最大的還是歐洲國家溪客。以德國為例二搀,在失去短期內(nèi)恢復自俄進口天然氣的可能性后,德國將供應來源轉向挪威肢箕、荷蘭诸恤、比利時、阿聯(lián)酋等國牲支。

與此同時微惦,美國對歐天然氣供應也大幅增加。2022年6月窥血,美國向歐洲供應的天然氣首次超過俄羅斯婶耕。截至今年4月,美國提供了歐盟液化天然氣進口總量的50%纹怨。

盡管采取了一些應對措施磨爪,歐洲短期內(nèi)仍難擺脫能源成本壓力。據(jù)法國《快報》網(wǎng)站報道善绎,歐盟棄用俄天然氣的代價高達8110億歐元黔漂。

此外,能源危機還加快了歐洲企業(yè)外流。美國《華爾街日報》指出炬守,高氣價迫使歐洲企業(yè)將生產(chǎn)轉移到美國牧嫉,這可能使歐洲進入“新的去工業(yè)化時代”。

對此减途,俄羅斯政治評論員謝爾蓋·科爾涅耶夫斯基認為酣藻,美國蓄意阻止俄向歐洲供應天然氣,是因為美方意識到俄歐能源合作將增強歐洲工業(yè)潛力鳍置,提高歐洲在國際政治和經(jīng)濟中的影響力辽剧。